-

L'enseignement privé sous contrat | Cour des comptes

Tue Aug 26 16:11:04 2025 - permalink - - https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lenseignement-prive-sous-contrat+ https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2423_rapport-information (avril 2024)

En 2024-2025, ce sujet a bien moussé dans les médias et dans l'opinion (déclaration de la ministre de l'éduc' nat', Bétharram, etc.). J'attendais que ça retombe un peu pour regarder le factuel.

- En 2021, environ 17 % des élèves du premier et du second degré étaient scolarisés dans des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État. Stable depuis les années 60. Environ 0,7 % des élèves étaient scolarisés dans l'enseignement privé hors contrat. L'instruction en famille représentait environ 0,4 % des gosses soumis à l'obligation d'instruction (source). (Division par 2 en 2024-2025 suite à l'instauration de l'autorisation préalable.) Ce qui nous fait environ 82 % des lardons dans le public.

- En 2021, l'enseignement privé catho sous contrat représentait environ 96 % des élèves scolarisés dans le privé sous contrat.

- En 2021-2022, les établissements privés sous contrat étaient financés à environ 75-78 % par la puissance publique. Pas une spécificité française. À 55 % environ par l'État pour le 1er degré, à environ 68 % pour le second degré, pour un total d'environ 8,5 milliards d'euros en 2022. Le reste, c'était les collectivités territoriales, dont les régions, pour un total d'environ 2 milliards d'euros en 2022. En comparaison, les établissements publics étaient financés par l'État à environ 59 % (1er degré) et environ 74 % (second degré).

- En 2021, environ 12 % des élèves du privé sous contrat étaient boursiers contre environ 29 % dans le public. En mai 2023, le ministre de l'éduc nat' Ndiaye a invité les établissements privés à doubler leur effectif de boursier sous 5 ans.

- Les établissements privés sous contrat accueillent de moins en moins les élèves des milieux défavorisés (= ouvriers et inactifs). En 2000, 25 % de leurs élèves étaient des gosses de défavorisés, 16 % en 2021 (contre 40 % => 37 % dans le public). En 2000, 41,5 % de leurs élèves étaient des favorisés ou très favorisés (= professions intermédiaires, cadres, chefs d'entreprise, professeurs), 55,4 % en 2021 (stable à 32 % dans le public). Pas de chiffres pour la classe moyenne (= employés, agriculteurs, artisans, commerçants… qui représente pourtant le tiers restant.

- Spécificité française : quasiment aucune contrepartie contraignante en matière de mixité sociale ne pèse sur les établissements privés.

- Je pensais que, dans le public, les gosses de défavorisés sont parqués dans les établissements d'éducation prioritaire, ce qui relativise la mixité. Je me trompais. En 2021, les gosses de défavorisés représentaient 37,2 % des élèves du public (en général) contre 34,5 % des élèves du public hors éducation prioritaire. Écart de trois points constant depuis 2000.

- En réaction à la ministre Oudéa-Castéra qui avait déclaré avoir choisi l'école privée pour ses rejetons à cause du « paquet d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées », le Canard enchaîné du 17/01/2024 a répliqué par la formation continue des enseignants programmée par le ministère sur les heures de cours, sans remplacement. Or, la Cour des comptes évoque 3 h/an de formation en moyenne dans le public. Donc ce n'est pas ça. De plus, l'ensemble des fonctionnaires a été absent 12 jours en moyenne en 2023 contre 10 jours pour l'ensemble du privé. Forte disparité, stable depuis au moins 10 ans, entre FPE (9 jours) d'une part et FPT et FPH (14-15 jours) d'autre part. La disparité public/privé est expliquée par le fait que la fonction publique emploie davantage de seniors et de femmes que le privé. Source, page 166.

- En 2021, environ 17 % des élèves du premier et du second degré étaient scolarisés dans des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État. Stable depuis les années 60. Environ 0,7 % des élèves étaient scolarisés dans l'enseignement privé hors contrat. L'instruction en famille représentait environ 0,4 % des gosses soumis à l'obligation d'instruction (source). (Division par 2 en 2024-2025 suite à l'instauration de l'autorisation préalable.) Ce qui nous fait environ 82 % des lardons dans le public.

-

[ Limite à « l'indignation crée le sujet » ? ]

Fri Oct 6 20:14:28 2023 - permalink - - https://nitter.privacydev.net/malopedia/status/1410619754285441029#mVOUS ME SAOULEZ avec la vidéo de la députée LR qui veut interdire les danses aux mariages : vous êtes des gros débiles. Ils proposent n'importe quoi qui a 0 chance de passer, vous vous indignez comme des robots, et hop ce sujet envahit le débat public... Et la députée (que je ne nomme volontairement pas) ? Elle est ravie, mission accomplie : jusque là elle n'était connue que pour ne pas savoir tenir l'hémicycle quand elle préside, maintenant elle va avoir a une petite aura médiatique de droitarde et son entrée sur les plateaux.

[…]

"Oui, mais ça aurait pu être voté". Non. Désolé de me la jouer expert, mais j'ai un accès permanent à l'hémicycle : je sais comment marche ce jeu. Alors faites confiance aux gens comme moi : on vous prévient quand il y a vraiment danger et qu'il faut monter au créneau.

[…]

Surtout qu'au final, vous allez effectivement finir par transformer ça en truc voté. Exemple ? La proposition de loi Ciotti qui interdisait de filmer les flics : elle allait faire un flop total si personne ne l'avait relevée... Sauf que vous vous êtes tous indignés en pilotes automatiques, en face ils ont vu que ça mordait, ça a fait le tour des plateaux, résultat, 6 mois plus tard, elle se retrouvait dans la loi sécurité globale. Super vous vous êtes indignés, mais vous êtes contents du résultat ?

[…]

on fait pas bien de la politique si on refuse de penser stratégiquement.

[…]

Précision qui semble échapper à beaucoup : une députée LR n'est PAS l'Etat français, et n'est PAS son représentant. […] Quand c'est Macron ou un ministre qui tient ces discours (Blanquer, Vidal, Darmanin), là, il me semble que la réaction est importante, parce que ce n'est pas du tout la même chose.Je suis d'accord pour dire que c'est l'indignation qui fait crée et fait circuler les sujets et que les propositions de lois ont très souvent un but médiatique. Mais…

Faire confiance aux experts, c'est non. Comment déterminer qui est expert ? LQDN ou Greenpeace, par ex., hurlent quasiment à chaque fois (exemple). Comment faire la part des choses (sauf à étudier soi-même chaque cas en détail) ? Comment dénoncer un comportement déplaisant d'élu sans citer d'exemple ? Ça serait aux politiciens d'être raisonnables, calmes, responsables, etc.

Les propositions de loi "qui ont aucune chance de passer" sont des ballons d'essai, parfois poussés par le gouvernement, pour discuter de la faisabilité, pour récupérer les premiers contre-arguments pour étude, pour repérer les premiers soutiens, etc. et les idées de merde ne meurent jamais. Ça n'a rien à voir avec la publicité d'une idée. Même sans bruit médiatique, le point serait gagné. Y'a qu'à voir l'historique de l'instruction en famille… Toutes les lois que j'ai suivi ont eu une phase de maturation par des propositions de loi et/ou des amendements rejetés.

Prétendre que c'est uniquement l'audimat qui transforme une idée absurde en loi est réducteur. La loi renseignement (2015), la loi séparatisme (2021), et autres lois ayant rencontrées une vive opposition argumentée ont été votées grâce à l'indignation, du coup ?

-

L'instruction en famille depuis 2013

Fri Sep 1 12:10:36 2023 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?UbykmADepuis la loi 2021-1109 dite séparatisme de 2021, l'instruction en famille (IEF) est conditionnée à une autorisation préalable (une dérogation) justifiée par un handicap / état de santé, la pratique intensive sport / arts, l'itinérance / l'éloignement géographique d'une école ou la situation propre de l'enfant et le projet éducatif.

Le Conseil constitutionnel a validé. L'IEF n'est qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction, ce n'est pas un droit, donc il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'enseignement. L'autorisation est conditionnée, entre autres, à la « capacité d'instruire » des parents et à un « projet pédagogique », donc intérêt général, pas de discrimination, etc., donc c'est OK. Ce faisant, il met l'IEF sous la tutelle de l'administration qui devra préciser les modalités de délivrance et de contrôle. Le Conseil d'État a validé les décrets, donc lesdites modalités (d'autres arguments pourront être tentés, bien entendu).

Mediapart nous informe que des rectorats refusent les dérogations (et donc l'IEF). De ma lorgnette (j'ai été à l'école publique), on me dit qu'il y a des académies mal lunées et des refus arbitraires un peu partout. La FÉLICIA rapporte le taux de refus national publié par le ministère : 53 %, à comparer avec le taux de contrôles positifs de l'IEF des années antérieures : 98 % (c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à signaler à l'issue de 98 % des contrôles). Selon une enquête maison de FÉLICIA, dans 85 % des refus, c'est la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif qui est rejetée (attention : faible échantillon, d'où la répartition par académie n'est pas publiée). Sans surprise : vu que c'était la seule marge de manœuvre prévue par la loi, c'est ici que l'État allait cogner.

Pour rappel, l'IEF est une obsession politicienne depuis fin 2013 : droite sénatoriale en 2013, droite de l'Assemblée en 2016 puis gouvernement de "gauche" en 2016. L'idée était déjà d'interdire l'IEF sauf incapacité constatée puis de renforcer les contrôles, notamment en en différenciant les modalités par rapport aux écoles privées et publiques (notamment, la compétence des parents était exigée). Sur la période 2016-2018, les écoles privées sans contrat avec l'Éduc' nat' ont aussi fait l'objet d'un serrage de vis parce que "oulalala les musulmans" (on fermera bien sûr les yeux sur les écoles cathos intégristes).

Via https://cakeozolives.com/shaarli-antichesse/?rkzRUw et https://cakeozolives.com/shaarli-animal/?kuhZlw.

-

Dans le Canard enchaîné du 5 mai 2021

Tue Jan 25 20:08:22 2022 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?SpyCrg- On dit souvent que Macron a fracturé la droite et la gauche. Dans un cas précis qu'il a « piloté », le rapprochement entre LRM et Muselier aux régionales 2021, Macron le reconnaît : « il faut suivre de près ce désordre à droite et la fracture qui s'amplifie, ce qui était quand même notre objectif principal » ;

- Lors des différents débats législatifs 2014-2018 pour renforcer les contrôles autour de l'instruction en famille (IEF) et limiter le recours à d'autres formes d'instruction que l'éduc' nat', les parlementaires expliquaient aux opposants, qu'un des objectifs était de lutter contre le mézant pas beau communautarisme musulman, la désinformation et l'enfermement des gamins par leurs familles. Le Canard a lu des manuels scolaires rédigés par des dominicaines enseignantes de Brignoles, une congrégation catho intégriste et destinés à 58 écoles proches de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X hors contrat de l'Éduc' nat'. Chaque référence à la Résistance y est entourée de guillemets. « Les auteurs de ces provocations étaient toujours des militants communistes éprouvés (…) de véritables professionnels du meurtre et du sabotage ». Les collabos Déat, Darmand ou Doriot « profondément opposés au bolchevisme, agirent souvent avec imprudence, toujours avec courage. Ils payèrent durement leurs erreurs à la Libération ». « les communistes avaient réussi à briser l'élan de la Révolution nationale ; l'insécurité et la violence détruisaient le climat de confiance ». Le procès de Pétain est un « montage sans honneur ni vérité ». L'épuration, qui aurait « frappé l'élite des Français » aurait « anéanti tout l'effort de redressement moral qui avait commencé en en 1940-194 et qui avait déjà donné du fruit ». L'extermination des Juifs a été « exploitée sans scrupules par les socialo-communistes et les démocrates-chrétiens ». Comme quoi, sans surprise, on trouve aussi des mensonges, des approximations et des dogmes (France éternelle défendue par Maurras / Pétain) chez les cathos intégristes mais ils n'étaient pas mentionnés en permanence à demi-mots dans les débats parlementaires, eux ;

- En juillet 2018, la Cour de Justice de l'UE a jugé que la directive européenne sur les OGM s'applique aux NBT (New Breeding Technologies, nouvelles techniques d'édition du génome des plantes dont CRISPR-Cas9 est la plus connue). Par conséquence, le 7 février 2021, le Conseil d'État (qui avait interrogé la CJUE) a jugé que les NBT sont soumises à la réglementation française sur les OGM (évaluation des risques sanitaires, déclaration des cultures, avertir le consommateur sur l'étiquette, etc.). La Commission européenne envisage de réviser la directive européenne sur les OGM afin d'en exclure les NBT.

- On dit souvent que Macron a fracturé la droite et la gauche. Dans un cas précis qu'il a « piloté », le rapprochement entre LRM et Muselier aux régionales 2021, Macron le reconnaît : « il faut suivre de près ce désordre à droite et la fracture qui s'amplifie, ce qui était quand même notre objectif principal » ;

-

Une école où les enfants font ce qu'ils veulent - YouTube

Sun Jan 6 14:21:04 2019 - permalink - - https://www.youtube.com/watch?v=T9sK14MVDNsEncore une vidéo qui traîne depuis un an dans un onglet de mon navigateur web…

Une vidéo sur les écoles démocratiques. Ce sont des écoles privées sans contrat avec l'Éducation nationale, ce qui veut dire que les enseignants (il n'y en a pas) n'ont pas une formation reconnue par l'État, ne sont pas rémunérés par l'État, que le programme (il n'y en a pas non plus) n'est pas validé par l'Éducation Nationale, etc. C'est parfaitement légal : en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est, peu importe la forme qu'elle prend. Pour les détails, notamment sur les différents types d'écoles, voir mon shaarli sur le sujet.

Dans ces écoles, il n'y a pas de notion d'adulte et d'enfant avec le sous-entendu que l'enfant est irresponsable, qu'il n'est qu'une ébauche d'adulte, donc que seule l'autorité de l'adulte prévaut. Ce renversement de ce prétendu état de fait majoritaire est très bien exprimé dans l'ouvrage de Catherine Baker (lire le 4e point en partant de la fin). De là découle la participation de tous les membres à la prise des décisions (y compris ce qui touche au financement, à la survie de l'école ? La vidéo ne le dit pas), notamment à l'élaboration du règlement intérieur qui fixe les règles du vivre ensemble, ainsi qu'à l'énonciation de sanctions (l'école est dotée d'un conseil de justice qui prononce des rappels au règlement dont les membres sont représentatifs, en âge, des enfants). Les membres de l'école ne font donc pas « ce qu'ils veulent », comme le résume mal le titre putaclic de cette vidéo.

En revanche, sur le plan pédagogique, les membres de l'école jouissent d'une liberté totale : il n'y a pas de cours à heure fixe, pas de prétendu sachant-tout qui délivre son unique savoir bien-pensant à des prétendus ignorants-tout, pas d'activités communes programmées, et personne est autorisé à forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Les membres apprennent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au rythme qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, en présence des personnes de leur choix. Quelques-unes des activités montrées ou exprimées dans la vidéo : lecture de BD, montage vidéo, piano, synthé, dessin, jeux de société, jeux vidéos, etc.

La motivation pour lire, écrire, compter, etc. naît d'un besoin, tout comme parler, manger proprement, s'habiller tout seul, etc. Si l'on ne bride pas sa curiosité, chaque membre de l'école se conduira de lui-même vers ces activités, mais à un rythme différent, non imposé. Les membres encadrants, qui n'ont pas de formation, ont pour rôle de guider les autres membres vers des ressources et des personnes afin qu'ils y trouvent les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet personnel.

Quand on évoque l'instruction en famille, notamment avec nos élus, les personnes sont effrayées : ils imaginent des enfants enfermés au domicile de leurs parents, prisonniers de leurs parents, prisonniers des idéologies ‒ forcément islamiques sinon ça ne fait pas peur ‒ de la famille, isolés, qui ne se sociabilisent pas, qui ne fréquentent pas d'autres enfants de leurs âges, qui n'apprennent pas la vie en société (tu sais, la fameuse « violence de la cour de récréation » qui crée des adultes névrosés), et dont l'apprentissage est à la merci du temps que peuvent leur consacrer leurs parents. Il n'y a rien de plus faux, mais les préjugés ont la peau dure. Ces écoles ont le mérite de casser ce mythe : les membres doivent apprendre à vivre ensemble, comme à l'école publique. Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer si ces écoles diffusent moins de violences, si les citoyens qu'elle forme sont moins névrosés que ceux de l'école publique, etc. J'aimerai que des recherches soient menées sur ce sujet précis, le seul qui compte.

J'espère que tu comprends mieux, lecteur, que le désir des politiciens de tous poils de contrôler toujours plus fermement les écoles privées hors contrat au motif d'un prétendu enfermement communautaire islamique vise aussi ces écoles-là. Les lois qui visent à renforcer le contrôle sur l'instruction en famille et les écoles prétendument islamiques radicales porteront également atteinte aux écoles démocratiques, car la loi ne les différencie pas, elles sont toutes deux désignées par l'étiquette « école privée hors contrat ». Voilà une des raisons pour lesquelles je me suis toujours opposé à ces serrages de vis (l'autre étant que la montée du communautarisme religieux est une fable inventée par les politiciens afin de servir leurs sombres desseins) et que je t'invite vivement à faire de même.

-

Insoumission à l'école obligatoire - Catherine Baker - éditions tahin party

Sun Oct 22 14:27:02 2017 - permalink - - http://tahin-party.org/cbaker.htmlJe suis radicalement opposé à l'école (que ce soit celles de l'éduc' nat' ou celles sous contrat ou celles hors contrat) depuis ma scolarité. À la fin de la version papier du guide d'autodéfense numérique, dans la section « du même éditeur », ce livre de Catherine Baker était référencé. Je m'étais dis que ça serait cool de lire ce que d'autres ont écrit afin de formaliser et affûter mes arguments anti-école.

Entre temps, j'ai lu le livre-recueil de quelques écrits d'Aaron Swartz (mes notes) dont certains ont l'école comme sujet. Ce dernier se concentre sur les faits historiques pour illustrer que l'école a été conçue, au moins aux États-Unis, comme un moyen de contrôle social au service du patronat. Il effleure aussi la psychologie pour expliquer l'échec de l'école à instruire depuis 2 siècles ainsi que la volonté implicite de domination de celle-ci.

Dans ce livre, l'auteure étudie le sujet sous les angles de la philosophie, de la morale et de la psychologie. Elle nous y parle de l'école comme lieu de maintien du Système, comme d'un empêchement de l'enfant de réfléchir au monde qui l'entoure et de se construire (ce qui en fera un⋅e citoyen⋅ne passif⋅ve). Tout comme Aaron, elle expose la violence de l'école (domination, humiliation, etc.). Elle réfute les arguments pro-école classiquee "l’école n’est plus comme ça de nos jours !" et "il n'y a pas d'uniformisation puisque il y a la liberté de l'enseignant⋅e". Au final, l'auteur⋅e explique que l'enfant est un adulte à part entière et qu'il ne faudrait pas le considérer comme un être diminué, donc il faut lui reconnaître sa capacité de réflexion, sa liberté totale, sa possibilité de travailler et de baiser, etc. ainsi que de participer aux choix qui construisent son environnement. Ce livre et les écrits d'Aaron sont complémentaires.

Ce qui manque à ce livre, c'est un contrepoint : ni l'école, ni l'instruction en famille ne sont parfaites, mais l'auteure s'acharne uniquement sur la première. Dans certains chapitres, l'auteure semble réfuter implicitement l'autorité (parfois sous la forme de manipulation pour tromper l’enfant dans ses choix afin de le conduire à faire ce que l'on veut) et la reproduction sociale qui sévit dans certaines (toutes ?) familles. L’auteure n’écrit pas un mot sur le fait que tout le monde n'a pas le temps d'instruire son enfant. De même, tout le monde ne sait pas instruire sans forcer ni vivre en groupe (famille) sans imposer à l'autre. Je n'ose pas croire que la vie des instruit⋅e⋅s en famille est aussi idyllique que celle décrite par l'auteure ("je ne t'ai jamais rien ordonné, on a toujours discuté, sauf une fois où je ne voulais pas que tu achètes des boucles d'oreille", "tu décides librement de tout, d'ailleurs tu vas te coucher bien après moi depuis tes 4 ans").

Le style littéraire (l'auteure s'adresse à sa fille à travers ce livre) rend certaines pages vraiment pénibles à lire, mais on les repère vite (début/fin de chapitre, par exemple), donc on peut les ignorer. En effet, l'auteure en fait parfois des tonnes sur les dommages que provoquerait l'école sur les enfants et sur les (ir)responsabilités qu'on lui prêtera concernant la non-scolarisation de sa fille. Mais, d'un côté, je comprends cette forte externalisation des sentiments… Après tout, je suis celui qui a écrit, dans un courrier à des élu⋅e⋅s, que « l'école de la République [est] une machine à échecs qui broie des âmes. » et qui assume ces propos. Mais je comprends qu’ils puissent faire peur en apparaissant « too much ».

Je recommande vivement la lecture de ce livre.

Quelques notes :- L'auteure s'oppose à toute forme d'éducation et de journalisme : la transmission des savoirs devrait seulement se faire en discutant de gré à gré entre personnes égales. Sinon, le rapport de force ne permet pas la remise en question ("tu exagères" "tu as mal interprété", "tu te trompes", "tu oublies de mettre en perspective"), ce qui est possible dans un rapport entre pairs ;

- L'école est un investissement pour que l'enfant obtienne un rang dans la société productiviste. Ce rang dépend d'un diplôme donc d'un examen qui est en fait un contrôle de conformité de l'individu : on choisit ce qui est utile à la société. Jadis on apprenait le tricot ou la mécanique, aujourd'hui, c'est l'informatique. Il s'agit aussi de transmettre de la morale afin que la société ne s'effondre pas : l'amour de la patrie en 1913, la rentabilité de nos jours (d'où le système de compétition à laquelle ;) ). Jules Ferry (si, si !) disait que l'État s'occupe de l'éducation « pour y maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation ». Ce n'est donc pas une erreur, l'éducation nationale n'a pas déviée, elle a été conçue comme cela ;

- La crèche libère les femmes afin qu'elles puissent retourner travailler. Il en va de même pour l'école. Là encore, l'école est un mécanisme pour améliorer la productivité nationale ;

-

Partout, on enseigne de gré ou de force « pour le bien de l'humanité ». Partout, tu trouveras sous toutes les latitudes, les mêmes règles scolaires : on te fait entrer dans le troupeau des gens nés la même année que toi, on t'oblige à écouter quelqu'un, ce quelqu'un que tu n'as pas choisi et qui ne t'a pas choisie est payé pour te mettre, quels qu'en soient les moyens, certaines choses dans le crâne, lesquelles choses sont choisies par les États qui, en fin de course, sélectionnent par les diplômes la place qu'ils t'assignent dans leur société. Ton espace est aussi clôturé que ton temps : tu ne peux participer d'aucune manière à la vie de ceux qui ne sont pas en âge d'être scolairement conscrits.

- En réalité, l'école est là pour apprendre aux enfants l'autorité, l'oppression, l'obéissance. Apprendre à aire plaisir au maître, puis au prof puis aux parents en montrant son intérêt et en ayant de bonnes notes. Apprendre à se taire, apprendre la servitude (exemple : pour aller aux toilettes, il faut demander la permission… et parfois s'entendre répondre « D'accord, mais en revenant, tu me récites la table de sept, t'avais qu'à prendre tes précautions ! » [ Note : je suis content d'apprendre que je ne suis pas la seule personne au monde à avoir subit ça ! ]). Bref, on apprend ce dont la société a besoin pour se maintenir ;

-

Libérale ou non, l'école postule l'inachèvement de la jeunesse. Elle doit avoir une action « maturante ». Bien sûr, me dit-on, que les fruits de toute façon mûriront, mais ils seront plus beaux si on a mis de l'engrais aux arbres ! Peut-être, mais vos fruits n'ont plus de goût.

- L'auteure met le doigt sur le fait que les adultes qui défendent l'école obligatoire bec et ongle sont ceux et celles pour qui l'école s'est plutôt bien passée et leur a apporté une position décente dans la société. De même, si l'école s'est plutôt mal passée, mais que la personne a obtenu un rôle décent dans la société, elle considérera que l'école a été un investissement douloureux, mais qu'il en valait la peine. En gros, ceux et celles qui défendent l'école utilisent le même procédé cognitif que les personnes qui défendent un monde libéral sur le plan économique et conservateur sur le reste : ils et elles savent que ce modèle détruit des gens, mais, boarf, qu'est-ce que ça peut faire puisque ce modèle leur a environ bien réussi ? Tu parles d'un argument… ;

-

Il faut garder la jeunesse du vrai savoir (alors on lui donne du savoir « placebo » pour canaliser ses curiosités) afin qu'elle ne rivalise avec ses aînés que sur des sujets sans grand intérêt.

- L'Éducation nationale croit tout faire pour la réussite des enfants avec ses redoublements, son collège unique, ses filières adaptées, etc. Donc, si t'échoues, c'est que t'es mauvais. On intériorise l'échec donc on fait naître de l’agressivité ;

- Quand on critique négativement l'école, on s'entend répondre que l'école a bien changé depuis le temps où on y était. En lisant ce livre, on comprend que les grandes lignes et les petits exemples (comme la sanction pour la pause pipi impromptue) n'ont pas changé entre les années 50-60 (scolarisation de l'auteure), les années 1970-1980 (là d'où elle tire ses exemples actualisés), et 1990-2000 (ma scolarité). De plus, oui, on était heureux à l'école, c'est vrai. La satisfaction d'être bien noté est le meilleur moyen dont dispose l'école pour éviter les remises en question de ses méthodes, de son utilité et de son fondement : rien ne fait plus plaisir un⋅e humain⋅e que de satisfaire un⋅e autre humain⋅e. Ainsi, en apprenant, en faisant la pute auprès du prof (comme l'écrit l'auteure), en ayant de bonnes notes, on se récompensait nous-mêmes à travers la satisfaction du corps enseignant. C'est ce qu'on nomme la soumission consentie, très répandue dans notre société ;

- Le deuxième retour de flammes, quand on critique négativement l'école est que si l'école uniformisait autant de cela, comment se fait-il que lui aime ceci et cela et suit tel courant de pensée alors qu'elle aime cela et ceci et suit tel autre courant de pensée sur un même sujet. [Foucault]( a déjà répondu à tout ça : le système s'en fiche qu'ils y ait quelques profs qui sortent un poil des sentiers battus, qui présentent des choses que le programme ne prévoit pas ou qui disent quelques vérités, car le système n'a pas besoin d'une uniformisation complète, sinon elle se fait démasquée et devient inutile, mais il a besoin d'une soumission à des schémas généraux. Donc, l'école uniformise tout en conservant les singularités nécessaires et suffisante à l'exercice et au maintien de son pouvoir et de celui du système. En revanche, les profs qui vont au-delà, qui tentent quelque chose de dangereux pour le maintien du système (comme ceux et celles qui refusent de noter leurs élèves, exemple choisi par l'auteure) sont mis au placard assez vite ;

- Les profs, comme tout le monde, sont victimes de l'effet Pygmalion : si quelqu'un croit qu'une personne possède une qualité que l'on recherche (intelligence ou facilité à apprendre des pavés, par exemple), ce quelqu'un changera son attitude et permettra ainsi à la personne de développer la qualité rechercher. Cela signifie donc qu'il faut disposer d'un préjugé favorable de la part du prof si l'on espère progresser… ;

- On occupe un enfant comme on occupe un pays, pour que ni l'un ni l'autre ne fasse chier le pauvre monde, pour empêcher l'enfant de faire des bêtises, dit-on poliment ;

- D'une manière générale, l'auteure dénonce la domination de l'adulte sur l'enfant comme si l'adulte connaissait LA grande vérité et qu'il se devait d'y conduire l'enfant. Or, l'enfant n'est pas une embauche ni un projet d'adulte : il est un être total et présent à part entière. L'enfant, comme l'adulte est doté de raison, de volonté, de conscience, de culture, etc. Stop aux remarques déplacées des adultes que les enfants ne peuvent leur retourner par manque d'autorité (arrête de bouge ! mange ! etc.). Stop aux phrases comme « arrête de faire l’enfant ! ». L'enfant doit forcément participer aux choix qui construisent son environnement.

- Les enfants peuvent travailler. Le travail des enfants ne devraient pas être interdit. Leur exploitation doit l'être, tout comme pour les adultes. Pour éviter que les enfants de familles pauvres ne soient contraints de travailler et donc d'être exploités (puisqu'aucun contrôle n'empêchera l'exploitation étant donné que le rapport de force entre employeur et enfant sera totalement déséquilibré), on peut penser à une allocation individuelle à l'enfant, au salaire de base, etc.

- Réserver un comportement à une tranche d'âge prédéfini et nommer « régression » les personnes qui le pratique en dehors de cette norme est une idiotie : on ne retourne pas en arrière, on tire de notre expérience passée ce qui est le mieux pour notre avenir. « Si je joue ou que je fais un câlin « comme quand j'étais petite », c'est bien dans mon âge que je le fais, et c'est ma façon, consciente de tout ce qui s'est passée après mon enfance, de vivre au mieux la situation présente. ».

-

L'individualisation de chaque être ne mène pas à une solitude pire. Au contraire, seul l'être humain dégagé de son animalité sociale (de sa bêtise organisée) donne une chance à chacun de vivre dans un monde où peuvent enfin s'aimer des individus délivrés des mécanismes.

- L'auteure s'oppose à toute forme d'éducation et de journalisme : la transmission des savoirs devrait seulement se faire en discutant de gré à gré entre personnes égales. Sinon, le rapport de force ne permet pas la remise en question ("tu exagères" "tu as mal interprété", "tu te trompes", "tu oublies de mettre en perspective"), ce qui est possible dans un rapport entre pairs ;

-

La non-scolarisation vue par Aaron Swartz

Fri Jun 30 15:36:10 2017 - permalink - - http://shaarli.guiguishow.info/?TOFckwJ'ai très envie de partager trois très jolis écrits produits par Aaron Swartz à propos de l'instruction en famille (non-scolarisation). J'en recommande très vivement la lecture. C'est long et copieux mais très instructif.

En s'appuyant sur plusieurs sources, Aaron traite les principaux axes de cette thématique : les humain⋅e⋅s naissent avec la volonté d'expérimenter et de comprendre. Pourquoi, factuellement et historiquement, l'école n'est pas, par conception, un lieu d'apprentissage selon la méthode scientifique, mais un lieu de mémorisation forcée d'éléments pré-sélectionnés décorrélés du réel. En quoi les écoles sont des lieux de domination et de frayeurs. Factuellement, l'échec de l'école à instruire les gens date du 19e siècle. En quoi changer les méthodes d'enseignement ou la sémantique des questions des examens n'améliore pas les résultats. Pourquoi l'école, au moins aux USA, fut historiquement rendue obligatoire à des fins de formatage social et de contrôle social. En quoi la non-scolarisation est une des solutions crédibles et comment la mettre en œuvre.

J'ai extrait ces textes d'une version papier du livre « Celui qui pourrait changer le monde » grâce à un logiciel de reconnaissance des caractères donc il peut y avoir des fautes de reconnaissance qui m'ont échappées.

École

Texte d’une conférence donnée au Edmond J. Soho Center for Ethics à l’université Harvard au printemps 2011.

Dès leurs premiers instants sur Terre, les bébés s’ennuient.

Ils s’ennuient tellement, en fait, que c’est la base de toute la recherche moderne sur les bébés. Montrez trois points à un bébé (...) et il les fixera intensément pendant un moment, avant de s’ennuyer et de détourner le regard. Changez la position des points (. . .) et il les regardera un instant, avant de s’ennuyer à nouveau. Mais ajoutez un autre point (....) et il recommencera à les fixer avec intensité. Les scientifiques sont aux anges : les bébés savent compter ! Mais ils passent à côté d’une chose encore plus importante : les bébés s’ennuient.

Dans une autre étude, on a donné aux bébés un oreiller spécial pour qu’ils puissent ajuster la position de leur tête de façon à pouvoir contrôler le mouvement d’un mobile. Non seulement ces nouveau—nés apprirent rapidement comment faire bouger le mobile, mais cette découverte fut suivie de ce que les chercheurs appelèrent « des sourires et gazouillements énergiques » (référence : John S. Watson, « Smiling, Cooing, and « The Game » »). Comme l’a fait remarquer une étude ultérieure, « même en observant des nouveau-nés de façon informelle, on constate bien la joie qu’ils éprouvent à faire survenir des événements » (référence : Neal W. finkelstein and Craig T. Ramey, « Learning to Control the Environment in Infancy, Child Development, 1977, vol. XLVIII, p. 806—819). En d’autres termes, les nouveau—nés ne jouent pas simplement parce qu’ils s’ennuient — dès la naissance, ils connaissent le plaisir que procure le fait de comprendre les choses.

Et franchement, il est logique que les nouveau-nés veuillent comprendre les choses. Le monde est tellement déconcertant ! Il est rempli d’images, de sons et d’odeurs bizarres — un nouveau monde de goût et

de toucher. La seule façon de s’y retrouver est de s’y appliquer du mieux que l’on peut, d’observer toutes les nouvelles choses que l’on voit et d’essayer à tout prix de les comprendre.Donnez un nouveau jouet à un bébé de six mois et il l’« examinera de manière systématique avec tous les sens qu’il a à sa disposition (y compris le goût, bien sûr) », écrit une équipe de chercheurs de pointe sur les bébés. « À un an environ, ils introduiront de façon systématique des variations dans les actions qu’ils accomplissent sur un objet : ils pourront tapoter doucement contre le sol une petite voiture que l’on vient de leur donner, en écoutant les sons produits, puis ils essaieront de la frapper plus fort en faisant beaucoup de bruit, et ensuite de la frapper contre la surface molle du canapé. À 18 mois, si vous leur montrez un objet doté d’une quelconque propriété inattendue, comme une boîte avec un son de mugissement par exemple, ils essaieront systématiquement de voir si l’objet en question peut faire encore d’autres choses inattendues » (référence : The Scientist in the Crib).

Ils s’impliquent tellement dans tout ce qui constitue leur monde. Très vite, ils commencent à reconnaître les visages — à distinguer leur mère des autres personnes — et ce que signifient ces visages. Ils apprennent la physique des bébés — lorsqu’une voiture passe derrière un objet, ils savent exactement à quel moment la chercher du regard lorsqu’elle réapparaît de l’autre côté — et ils sont surpris lorsqu’elle surgit plus vite ou plus lentement que prévu. Ils écoutent ce qu’il se dit autour d’eux — le habillage que nous adoptons tous automatiquement en présence de tout—petits les aide à repérer les voyelles — et apprennent à imiter ces bruits pour eux-mêmes. En résumé, les tout-petits sont des machines à curiosité.

Lors d’une expérience, des chercheurs ont posé un jouet légèrement hors de portée de plusieurs bébés, à qui ils ont ensuite donné un râteau qu’ils pouvaient utiliser pour attraper le jouet. Au début, les enfants ont tendu la main vers l’objet, puis ils ont regardé leurs parents d’un air implorant pour qu’ils l’attrapent pour eux, mais ensuite ils se sont rapidement mis à chercher une manière de se débrouiller tout seuls » — et finalement ils ont compris qu’ils pouvaient utiliser le râteau pour arriver à leur fin. Leur visage s’est illuminé de cette joie que procure la trouvaille. Ils ont tendu le râteau devant eux, fait quelques essais maladroits, mais ont fini par attraper le jouet et le ramener vers eux.

Mais ce n’est pas tout — l’enjeu n’est pas seulement d’attraper le jouet. « Après une tentative ou deux, [ils] oublient complètement le jouet. Souvent, ils le jettent à nouveau très largement hors de leur portee et font des expériences avec le râteau pour le ramener vers eux. Le jouet en lui-même est loin d’être aussi intéressant que le fait que le râteau permette de le rapprocher. »

« Ce n’est pas simplement que nous, êtres humains, soyons capables de faire ça ; c’est plutôt que nous avons besoin de le faire, écrivent. les chercheurs. Il semble que nous ayons une espèce de pulsion explicat1ve, de même que nous avons une pulsion pour la nourriture ou pour le sexe. Lorsque nous sommes face à une énigme ou à un mystère, à un modèle qui semble se dessiner, à une chose que nous ne nous expliquons pas bien, nous l’examinons jusqu’à trouver une solution. En fait, nous nous confrontons volontairement à ce genre de problèmes, y compris aux plus triviaux, ceux qui nous divertissent de la peur des voyages en avion, que ce soit des mots croisés, des jeux vidéo ou des romans policiers. En tant que scientifiques, il nous arrive de veiller toute la nuit, pris par un problème, jusqu’à en oublier de manger, et je doute que nos salaires de misère soient notre unique motivation. »

Pensez aux expériences d’« environnement sécurisant » […] Lorsqu’ils se trouvent dans une situation étrange, les tout-pet1ts sont terrifiés — ils se cramponnent à leur mère pour chercher appui aupres d’elle. Mais très vite, leur curiosité leur fait donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils commencent, d’abord avec hésitation, mais bientôt très librement, à explorer le reste de la pièce. La pulsion explicative est tellement puissante qu’elle peut même vaincre la peur.

Et cela ne disparaît pas lorsqu’ils grandissent. Lors d’une expérience, on a présenté à des enfants de 4 à 10 ans une série de problèmes — certains faciles, d’autres plus ardus. Bien sûr, les enfants ne se sont pas attelés aux problèmes qui étaient trop durs pour eux, mais ils n’ont pas non plus choisi ceux qui étaient trop faciles. Ils ont cherché les problèmes qui leur correspondaient — ceux qui représentaient un défi, mais pas au point d’être impossibles à résoudre. Mais lorsqu’ils étaient recompensés — c’est-à-dire quand on leur donnait des récompenses pour avoir résolu des énigmes — ils retournaient directement aux problèmes les plus simples (référence : http://www.jstor.org/pss/1129110).

Quiconque a côtoyé des enfants d’âge préscolaire sait qu’ils n’ont pas besoin d’être motivés pour apprendre. « Il est rare que l’on entende « les parents se plaindre que leur enfant d’âge préscola1re « n’est pas motivé » », fait remarquer un psychologue pour enfants (référence : James Raffini 1993). En fait, les livres pour jeunes parents sont remplis de la plainte inverse : leurs enfants passent leur temps à leur demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. « Pourquoi on va dans la voiture ? », « Pourquoi on va au supermarché ? », « Pourquoi les gens utilisent de l’argent pour acheter des choses ? »

À vrai dire, cela en devient presque agaçant. Alors on les envoie à l’école.

Il est bien souvent difficile de se souvenir à quoi ressemblait vraiment l’école. Ceux qui s’en sortaient bien se focalisent sur les souvenirs positifs et s’efforcent d’oublier le reste. Ceux qui s’en sortaient moins bien essaient d’évacuer de leur mémoire les outrages subis. En général, ce n’est pas un endroit que l’on aurait envie de revoir. Mais essayez un instant, imaginez-vous arraché à votre famille, envoyé chaque jour dans un endroit étrange où vous vous sentez mal à l’aise, jeté dans une mer de visages inconnus, tous effrayés chacun à leur manière et se défoulant souvent en conséquence sur vous.

Pas nécessairement « sur vous », mais, oui, l'école (comme le monde du travail) contribue à créer la violence de fond présente dans la société par la manière dont elle permet (ou non) de construire des rapports à l'autre (et c'est beaucoup plus profond que le classique "oui, la concurrence entre des personnes, ça craint") : proposons des rapports anxiogènes au sein du deuxième principal lieu de socialisation, l'école, et nous obtiendrons alors une société malade. D'ailleurs, ne dit-on pas "rooh non, mais c'est bon, la cour de récré ça t'endurcit, ça te prépare à la vie en société" ? Pourquoi faudrait-il s'endurcir ? Pourquoi la société devrait-elle être violente en permanence ?

Mais ce qui me frappe le plus quand je retourne dans les salles de classe où j’ai grandi, c’est à quel point elles me semblent petites aujourd’hui. Dans mon souvenir, les professeurs sont des géants et les classes étaient conçues pour d’autres géants comme eux. Les bureaux étaient de grands trucs dangereux, les tableaux noirs semblaient interminables, les bureaux et les tables avaient des formes qui m’intimidaient.

Mais c’était mon univers : jour après jour, ces géants contrôlaient ma vie, et ces enfants étaient mes seuls compagnons. Et que se passait-il dans ces cours ? Je ne pouvais pas explorer le monde ou me livrer à des expériences comme je le faisais chez moi. Je n’apprenais pas les choses comme je les avais apprises jusque-là — en tâtonnant, par l’expérience et l’expérimentation. Non, l’école était l’endroit du « vrai apprentissage » et le vrai apprentissage, me disait-on, c’était le « travail ».

La plupart des cours dans lesquels j’ai été, et la plupart de ceux que j’ai vus depuis — même dans les écoles les plus progressistes — se ressemblaient tous plus ou moins. Le professeur était assis devant la classe et parlait, tandis que les enfants, assis en face de lui, l’écoutaient. Parfois, il y avait une image, un schéma, ou une fiche d’exercices, mais la plupart du temps, ce n’était que des paroles. Pensez au nombre d’heures que nous avons passées assis à ces tables — six heures par jour, 180 jours par an, pendant douze ans — à écouter ces professeurs. Cela fait presque treize mille heures au total, plus de temps sans doute que vous n’en avez passé à regarder des films ou à faire du sport. De toutes ces heures, quel souvenir vous reste-t-il ? J’ai gardé quelques images en tête, comme des instantanés, mais j’ai beau essayer, je ne me souviens pas d’une seule phrase que j’ai entendue. Toutes ces paroles, et je peux à peine me souvenir d’une seule chose qu’ils m’aient dite.

J’imagine que ce n’est pas une surprise. Tous ces cours etaient ennuyeux au possible. Je suis sûr que la plupart du temps, j’avais l’esprit complètement ailleurs ; et je suis sûr que c’était aussi le cas de la majorité de mes camarades. Les professeurs n’étaient pas dupes, évidemment — voilà pourquoi ils nous sommaient de répondre à des questions, ponctuant ces longues heures d’ennui par des moments de panique et de terreur. Vous entendiez votre nom prononcé et, soudain réveillé, vous découvriez les yeux du professeur et ceux du reste de la classe rivés sur vous — tout votre monde en train de vous observer pour voir si vous alliez vous planter. L’éducateur radical John Holt posa un jour a sa classe la question suivante :

Nous étions en train de discuter de choses et d’autres, et tout le monde semblait dans un état d’esprit détendu, alors j’ai dit : « Il y a une chose dont je suis curieux, et je me demande si vous accepteriez de me répondre. » Ils m’ont dit: « Quoi donc ? » Et j’ai dit : « À quoi pensez-vous, qu’est-ce qui vous passe par la tête, lorsque le professeur vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse ? »

Ma question a eu l’effet d’une bombe. D’un seul coup, un silence de mort s’est abattu sur la classe. Ils se sont tous mis à me fixer avec ce que j’ai appris à reconnaître comme une expression d’angoisse. Pendant un long moment, il n’y a pas eu un bruit. Enfin, Ben, un de mes élèves les plus effrontés, a brisé la glace tout en m’offrant une réponse : « Gloups ! », a-t-il lancé d’une voix forte.

Il parlait pour la classe tout entière. Ils se sont tous mis à parler très fort et tous disaient la même chose : quand le professeur leur posait une question dont ils ne connaissaient pas la réponse, ils étaient terrorisés. J’étais sidéré — decouvrir une chose pareille dans une école que l’on considère comme progressiste, une école qui s’efforce de ne pas exercer de pression sur les enfants, qui ne donne pas de notes dans les plus petites classes, et qui essaie de faire en sorte que les élèves n’aient pas l’impression de devoir absolument être les meilleurs.

Je leur ai demandé ce qui les etfrayait tant. Ils m’ont répondu qu’ils avaient peur de se tromper, peur d’être laissés pour compte, peur qu’on les traite d’idiots, peur de se sentir eux-mêmes idiots. […] Même dans la plus gentille et la plus douce des écoles, les enfants ont peur, beaucoup d’entre eux très souvent, et certains presque tout le temps. C’est un fait très concret auquel nous sommes confrontés.

Et cela ne s’arrange pas avec le temps. Même les étudiants en droit vivent dans la peur de cet appel glaçant — ce moment fatidique où, devant toute la classe, le professeur leur demandera de répondre à une obscure question. Et si une telle chose a le pouvoir d’ébranler ces élèves diplômés et accomplis, imaginez l’effet terrifiant qu’elle peut avoir sur des élèves de CP, isolés et impuissants !

La peur vous rend muet. Votre champ de vision se rétrécit, vous commencez à réfléchir désespérément au problème en jeu — non pas à ce que vous en savez ou à ce qu’il signifie, mais juste à la chose, n’importe laquelle, que vous devez dire pour vous en sortir sans encombre. Lorsque le professeur vous pose une question, ce n’est pas le moment d’essayer de comprendre ce qu’il veut dire réellement, ni comment cette question s’inscrit dans un contexte plus général. Pas non plus le moment d’obtenir des éclaircissements sur un point qui vous pose problème. Et pas le moment de vous tromper en toute bonne foi et d’apprendre de votre erreur. L’enjeu, c’est de donner la bonne réponse, rapidement, coûte que coûte.

Les enfants mettent au point des stratégies incroyables pour faire face à ces situations. Ils marmonnent quelque chose, en espérant que le professeur entendra ce qu’il veut entendre. Ils tournent autour du pot, couvrant leurs arrières pour qu’il soit plus difficile de les accuser de se tromper. Ils étudient le visage et les mouvements du professeur pour y trouver un indice — se corrigeant à toute vitesse si son attitude leur laisse penser qu’ils ont donné la mauvaise réponse. L’enjeu n’est pas d’apprendre, mais de survivre.

Jusqu’à présent, les écoles semblent avoir été presque parfaitement conçues pour entretenir la peur des enfants. Même s’ils peuvent survivre à la gêne de s’être trompés devant leurs camarades, d’autres punitions et récompenses existent pour faire en sorte que les enfants restent davantage concentrés sur les réponses que sur la compréhension. Échouez à une interrogation écrite ou à un devoir à la maison et l’on vous blâmera pour votre échec. Cela sera inscrit dans le cahier de classe et communiqué à vos parents, lesquels, en général, vous réprimanderont et vous puniront à leur tour. Les contrôles sont présentés comme une course contre la montre — pas le temps de réfléchir au contexte general ! — et quand ils sont finis, il y a davantage de corvées et de travaux inutiles à terminer.

Une fois la journée d’école terminée, ce n’est pas fini pour autant, même si vous donneriez tout pour un moment d’insouciance. Non, vous rentrez chez vous, mais vous devez encore faire vos devoirs, les mêmes petites tâches inutiles qui se répètent indéfiniment. Vous n’avez jamais un moment pour vous arrêter, pour penser par vous-même. Toute votre vie est surveillée de près — que ce soit par vos parents à la maison, ou par un professeur à l’école.

Vous n’avez jamais le temps pour vous arrêter et vous demander pourquoi. Demander pourquoi, ce n’est pas votre travail. Si vous pensez que le professeur se trompe, tant pis pour vous. Il n y a pas de cour d’appel. Même si vous avez raison, vous avez tort. Comment peut-on demander à quelqu’un de développer du respect pour lui-même, sans même parler d’estime personnelle, dans ce genre de condrt1ons ?

Comment, d’ailleurs, est-on supposé développer quoi que ce soit ? Nous comprenons le monde en fabriquant des modèles, en généralisant à partir de notre expérience, et en mettant ces généralisations à l’épreuve du monde réel. Nous apprenons parce que quelque chose nous intrigue — nous voulons comprendre de quoi il s’agit, ou son fonctionnement, et nous partons à l’aventure pour percer le mystère. Mais à l’école, il n’y a pas le temps pour tout cela. Nous sommes censés rester assis derrière un bureau, non pas explorer le monde. D’ailleurs, nous ne pouvons rien explorer du tout — le monde réel est soigneusement tenu à distance.

Nous sommes plutôt abreuvés d’un flux infini de faits prémâchés : définitions, noms, dates, lieux, équations — tous déconnectés de la réalité, et les uns des autres. Au lieu d’apprendre des choses sur le monde, nous apprenons des faits et des règles choisis au hasard. Et même à propos de ces faits et de ces règles, tout intérêt sincère est proscrit. Quand les cinquante minutes sont terminées et que la cloche sonne, nous devons arrêter de nous intéresser à telle chose pour nous intéresser à telle autre. Mais on ne contrôle pas la curiosité comme l’on change de chaîne toutes les cinquante minutes avec une télécommande. La seule mamere de survivre est de renoncer tout simplement à la curiosité, de se désintéressé des sujets que l’on vous demande d’apprendre, et de les laisser se fondre en une masse indistincte.

Et c’est parfait, parce que c’est une masse indistincte. Un cours de physique n’est pas très différent d’un cours de biologie ou de grammaire. Toute l‘instruction devient une affaire de mémorisation. La seule différence entre les matières est le genre de choses que l’on vous demande de mémoriser — s’agit-il de noms d’animaux ou des parties du discours ? Au lieu d’essayer de comprendre quelque chose, vous essayez juste désespérément de vous en rappeler — du moins assez longtemps pour être capable de le ressortir au moment du contrôle.

C’est un miracle si quelqu’un apprend quelque chose.

Et d’ailleurs, peut-être que personne n’apprend rien du tout. C’était l’idée qui obsédait Éric Mazur.

Aujourd’hui, tout porte à croire qu’Éric Mazur était un bon professeur — un très bon professeur, même. Il enseignait à Harvard — la plus prestigieuse école du pays, si ce n’est du monde. J’ai parlé à suffisamment de professeurs de Harvard, croyez-moi, pour savoir que le simple fait d’enseigner dans cette école suffit en général à leur donner une très bonne estime d’eux-mêmes. Mais même à Harvard, Mazur s’est démarqué.

Prenez les évaluations des enseignants que devaient remplir les élèves en fin d’année, « le très redouté questionnaire de fin de semestre ». Mazur donnait des cours d’introduction à la physique, et la physique n’était pas vraiment une matière très prisée des étudiants. « Quand ils faisaient cours à ces classes préparatoires de médecine, la plupart de mes collègues frôlaient le suicide lorsqu’ils découvraient les résultats […] parce que ces élèves n’étaient pas tendres avec leurs professeurs de physique. Mais ils l’étaient un peu plus avec moi — j’obtenais 4,5 ou 4,7 sur 5. »

Mazur obtenait-il de bonnes notes parce qu’il rendait les choses trop faciles ? Pour le savoir, il regarda les examens. « Je pouvais donner à ces étudiants des questions que je considérais comme assez compliquées — des questions auxquelles je n’étais même pas sûr de pouvoir moi-même répondre sans erreur dans les conditions stressantes d’un examen. Par exemple, un bâton est posé sur une surface sans friction, un palet heurte cette surface, les deux objets restent collés ensemble et commencent à tourner : calculez l’angle et la position rotationnelle en fonction du temps. Aucun problème pour la plupart de ces élèves en classe préparatoire de médecine. »

Il y eut quelques signes avant-coureurs. « Par exemple, certains étudiants écrivaient, à la fin de leur évaluation de fin de semestre : « La physique, c’est assommant. » Ils avaient beau me donner une bonne note, ils écrivaient ce genre de choses. Ou bien : « La physique, c’est vraiment nul. » Je n’ai jamais vraiment compris, et par conséquent, je préférais me concentrer sur les signes positifs et ignorer les signes négatifs.

« Vous savez, mon dentiste m’a dit un jour — et je n’ai même pas pu lui répondre à cause de l’appareil que j’avais dans la bouche — « Oh, vous êtes physicien. J’ai eu un A en physique à l’un1versrte, mais je n’y comprenais rien du tout. » Je suis toujours ennuyé quand j’entends ce genre de choses et je ne sais jamais comment réagir. Je n’ai jamais compris d’où cela venait. »

Puis, en 1990, après six ans d’enseignement, il tomba sur un étrange petit article dans un vieil exemplaire de l’American Journal of Physics. Ibrahim Halloun et David Hestenes, deux physiciens de l’université d’État de l’Arizona, avaient donné à leurs étudiants un examen de physique, mais d’un genre très singulier. La plupart des examens de physique posent des questions très compliquées, qui nécessitent un tas d’opérations mathématiques pour être résolues, comme celle avec le bâton et le palet. Mais au lieu d’augmenter la difficulte de leur examen de physique, Halloun et Hestenes décidèrent de le rendre plus facile. Il n’impliquait aucun jargon ni aucune opération mathematique de haut niveau ; en fait, il ne nécessitait même aucun calcul. Les questions étaient si simples et compréhensibles que l’on aurait presque pu donner cet exercice à une personne n’ayant jamais fait de physique de sa vie.

Pour ces étudiants en physique, elles devaient tenir de la simple formalité. Y répondre n’exigeait pas tellement plus que d’avoir compris les lois de Newton. « La première semaine, on décrit le mouvement

— vélocité, accélération, etc. La seconde, on parle de mécanique newtonienne — les trois lois de Newton. Et ensuite […] les choses commencent à s’élaborer sur ces bases-là. »Bon, vous avez probablement tous entendu parler des lois de Newton. Prenez la numéro 3 : « L’action est toujours égale à la réaction : c’est-à-dire que les actions de deux corps l’un sur l’autre sont toujours égales et de sens contraires. » Même les étudiants en lettres adorent la citer. Peut-être ne savons-nous pas exactement ce qu’elle signifie. Les étudiants en physique, eux, doivent le savoir — surtout ceux qu1 font de la physique de très haut niveau à Harvard.

Eh bien, dans leur interrogation écrite, Halloun et Hestenes ont posé à leurs étudiants une question assez simple sur la troisième loi de Newton. C’était la question numéro 2 — et celle qui s’est finalement avérée la plus difficile de l’interrogation écrite :

- Imaginez une collision frontale entre un gros camion et une petite voiture compacte. Lors de cette collision :

(a) le camion exerce sur la voiture une force plus grande que celle de la voiture sur le camion.

(b) la voiture exerce sur le camion une force plus grande que celle du camion sur la voiture.

(c) aucun des deux véhicules n’exerce de force sur l’autre, la voiture se fait tamponner simplement parce qu’elle se trouve sur la route du camion.

(d) le camion exerce une force sur la voiture, mais la voiture n’exerce pas de force sur le camion.

(e) le camion exerce la même force sur la voiture que la voiture sur le camion.

Alors, selon la troisième loi de Newton, la bonne réponse est la réponse (e). La raison pour laquelle la voiture se fait tamponner et non le camion est, qu’à force égale, l’accélération est bien plus importante pour la voiture, plus petite et à l’arrêt. Mais, bien sûr, la plupart des gens ne le comprennent pas. (Vous ne le comprenez peut-être même pas après mon explication d’une phrase.) Comme la plupart des gens, 70 à 80 % des étudiants en physique choisissent la réponse (a).

Rien de dramatique en soi, sauf que pour un étudiant en physique, cette question relève du ba.-ba. « Tout le reste du semestre — qui dure encore environ neuf semaines — se développe à partir des lois de Newton. Autrement dit, si vous ne comprenez pas les lois de Newton, vous passez globalement à côté de tout ce qui vient ensuite au cours du semestre. » Et pourtant, question après question, à peu près toutes du même genre, c’était devenu très clair : les étudiants n’avaient pas compris les lois de Newton.

« Quand j’ai lu cela, confie Mazur, je n’ai pas vraiment réalisé. Après tout, c’est du niveau lycée » — comment des étudiants à l’université pouvaient-ils se planter là-dessus ? Et a fortiori des étudiants de l’université de Harvard, dont la plupart étaient des as en physique appliquée.

Sachant que la plupart des gens refuseraient de les croire, Halloun et Hestenes avaient réitéré l’expérience dans toutes sortes d’écoles avec toutes sortes de professeurs. Ils firent passer l’examen aux élèves d’un physicien qui mettait l’accent sur les concepts fondamentaux, à ceux d’un autre qui utilisait lors de ses cours plein de démonstrations passionnantes (et avait reçu de multiples distinctions), à ceux d’un autre encore qui enseignait comment résoudre les problèmes par l’exemple, et enfin aux élèves d’un jeune professeur qui n’était pas très sûr de lui et se contentait de lire le manuel. Ils ne purent détecter aucune différence — pas même entre le professeur primé et celui qui récitait le manuel. Evalués avec un simple examen comme celui-là, ils étaient tous aussi mauvais les uns que les autres. Les différentes méthodes adoptées par les professeurs n’y changeaient rien ; les étudiants n’apprenaient toujours rien.

« Je me suis senti mis au défi, se souvient Mazur. Ma réaction, comme vous pouvez vous en douter, a été de me dire : « Pas mes étudiants ! » Après tout, j’étais à Harvard — peut-être était-ce un problème propre au sud-ouest des États—Unis, n’est-ce pas ? […] Je voulais montrer que mes étudiants pouvaient réussir brillamment cet examen. […] À cette époque, on en était à la dynamique rotationnelle, et les étudiants devaient calculer les intégrales triples de corps compliqués avec différents moments d’inertie. Nous étions allés tellement au-delà de la mécanique newtonienne qu’il n’y avait aucune comparaison possible entre [cette interrogation écrite] et ce que l’on faisait effectivement en cours.

« Mais j’étais si impatient de connaître le taux de réussite que je suis entré dans la classe et que j’ai dit à mes étudiants que j’allais leur donner ce quiz. J’ai utilisé le mot « quiz » parce que je ne voulais pas les effrayer — vous savez comment sont les prépas médecine. […] Mais je devais les motiver pour qu’ils s’appliquent, alors je leur ai dit : « Écoutez, si vous vous appliquez pour ce test, vous pourrez utiliser votre résultat pour réviser la prochaine épreuve de milieu de trimestre. » En fait, je vous l’ai dit, l’épreuve de milieu de trimestre traite de questions bien plus compliquées. J’ai donc réalisé, à peine ces mots prononcés, qu’il s’agissait en fait d’un énorme mensonge. Et je craignais qu’après leur avoir dit cela, mes étudiants ne soient vexés en constatant d’entrée de jeu la simplicité du test.

« Comme mes craintes se sont vite dissipées ! Le premier groupe d’étudiants était à peine assis qu’une étudiante a levé la main pour demander : « Professeur Mazur, comment dois-je répondre à ces questions ? En fonction de ce que vous m’avez appris, ou en fonction de la façon dont je réfléchis à ces choses-là d’habitude ? » Comment était-il supposé répondre à une question pareille ?

Bien sûr, les résultats sont tombés et la classe de Mazur n’était pas très différente des autres. « Lorsque j’ai vu à quel point mes étudiants s’en étaient mal sortis, ma première réaction a été de me dire : « Eh bien, peut-être que tu n’es pas un professeur aussi génial que cela après tout. » Mais évidemment, ce ne pouvait pas être vrai, n’est-ce pas ? Donc je ne me suis pas attardé sur cette hypothèse. Alors, pour quelle autre raison les notes pouvaient-elles être aussi basses ? Des étudiants idiots. Mais c’est difficile à dire à [Harvard] ; nos étudiants sont triés sur le volet. Alors j’ai continué à réfléchir un peu, et là, mon esprit, mon esprit tordu, a trouvé l’excuse parfaite : […] l’examen ! Il devait y avoir quelque chose qui n’allait pas avec le test !

« Prenez cette question sur le camion très lourd et la voiture légère. Pas besoin d’avoir fait de la physique pour savoir qu’il vaut mieux pour vous que vous soyez dans le premier que dans la seconde. Alors peut-être que les étudiants confondaient les dégâts causés, ou l’accélération, avec la force — peut-être était-ce juste un problème de sémantique !

« Alors j’ai décidé de réaliser mon propre examen. J’ai décidé d’associer, dans une interrogation, deux types de questions sur le même sujet. L’une était une question classique tirée du manuel, qui serait bien traitée par les étudiants, je le savais. Et l’autre était une question reposant sur des mots, relativement semblable à celle du camion et de la voiture. Et j’ai décidé de laisser de côté la mécanique de Newton, parce que nous avons tous des conceptions intuitives de la mécanique de Newton avant d’avoir eu des cours de physique. J’ai décidé de poser quelques questions sur les circuits CC, les circuits à courant continu. Je pense que très peu de gens ont des conceptions intuitives du fonctionnement des circuits. »

D’accord, donc voilà une question standard (si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas) :

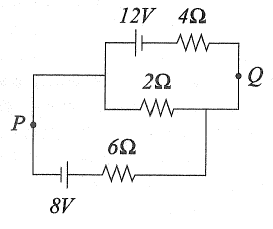

5/ Pour le circuit suivant, calculez (a) le courant dans la résistance 2 et (b) la différence de potentiel entre les points P et Q.

Cette question peut vous paraître impénétrable. Mais pour ces étudiants en physique, il s’agissait d’un problème standard auquel ils avaient l’habitude de répondre. « C’est directement tiré du manuel. Ce n’est pas un problème particulièrement difficile ; il faut à peu près 2/3 d’une page de calculs pour y répondre — mais ce n’est pas une question complètement anodine non plus. »

Maintenant, pour comparer, voici une question conceptuelle :

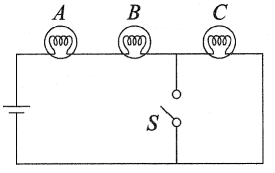

1/ Un circuit en série se compose de trois ampoules identiques reliées à une pile, comme montré ci—dessous. Lorsque l’interrupteur S est fermé, les valeurs suivantes augmentent-elles, baissent-elles ou restent-elles les mêmes ?

(a) Les intensités des ampoules A et B.

(b) L’intensité de l’ampoule C.

(c) Le courant consommé de la pile.

(d) La chute de tension traversant chaque ampoule.

(e) La puissance dissipée dans le circuit.Cette question n’implique absolument aucun chiffre. « Si vous comprenez les circuits CC, il vous faut 30 secondes pour y répondre, dont 25 pour lire la partie 1.»

« À Harvard, les cours principaux sont enseignés par deux membres de l’université. Donc pour pouvoir intégrer cette question à l’examen, je devais convaincre mon collègue que c’était un bon problème pour un examen. Je lui ai donc montré le problème, et après l’avoir lu, il m’a regardé et il m’a lancé : « Éric, tu as perdu la tête. […] cet examen ne compte que cinq problèmes. On ne peut pas brader 20 % de l’examen avec cet exercice ! » […] Et on a discuté pendant des heures […] S’il a fini par accepter, à contrecœur, c’est surtout parce que l’on n’avait pas d’autres problèmes sous la main. Et l’on a choisi d’en faire le premier problème de l’examen — le problème d’échauffement.

« Eh bien, il s’est avéré que les étudiants ont surchauffé. « Professeur Mazur, le problème numéro un est le problème le plus dur de l’examen ! » Un autre étudiant m’a dit : « Je ne savais pas par quoi commencer avec ce problème. » Que voulez-vous dire par « commencer » ? Commencer un tel problème, c’est déjà le finir ! […] Les étudiants avaient complètement paniqué. Certains avaient pris plus de six pages dans leur cahier d’examen pour écrire absolument tout ce qu’ils savaient sur les circuits CC avec l’espoir que dans le tas, il y aurait la bonne réponse. Et j’ai dû tout lire du début à la fin en quête de la bonne réponse ! »

Quelques mots sur ce problème de physique. La question de base est assez simple : lorsque l’on ferme l’interrupteur, le courant a non pas une, mais deux manières de former un circuit. Il peut emprunter le chemin d’avant, et faire tout le tour (en passant aussi par l’ampoule C), ou il peut juste passer par l’interrupteur.

Alors, une des choses les plus fondamentales concernant les circuits est que le courant emprunte toujours le chemin le plus court. (Le courant est paresseux, si vous voulez). Si vous fermez l’interrupteur, le courant parcourt ce chemin (le plus court) et l’ampoule C s’éteint. Voilà pourquoi tout s’éteint quand il y a un court-circuit. Mais ce n’est pas ce qu’ont pensé les étudiants d’Harvard. La plupart se sont dit que lorsque le courant pouvait emprunter deux chemins différents, il se divisait en deux moitiés et prenait les deux chemins. Ainsi, selon eux, les intensités des ampoules A et B restaient identiques, tandis que l’ampoule C perdait la moitié d’intensité.

On ne peut pas dire qu’il s’agisse simplement d’une question sémantique — quiconque possède un petit matériel de circuit de base qui traîne peut réaliser cette installation et observer ce qui se passe (mais ne le faites pas ; créer des courts-circuits est une opération un peu dangereuse). Soit l’ampoule C s’éteint, soit elle ne s’éteint pas — et l’on pourrait s’attendre à ce qu’un étudiant de Harvard qui excelle en circuits connaisse la bonne réponse. Lorsqu’il a regardé les résultats, Mazur a découvert avec stupéfaction que certains étudiants avaient brillamment répondu à la question traditionnelle, mais s’étaient trompés sur la question conceptuelle. Plus stupéfiant encore, aucun étudiant n’avait fait l’inverse — personne n’avait répondu correctement à ces questions élémentaires et s’était ensuite trompé dans les parties les plus difficiles de l’examen. Personne.

Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, même en physique. Lors d’une expérience, Andrea DiSessa avait demandé à des enfants de jouer à un jeu sur ordinateur qui simulait la physique newtonienne élémentaire. L’objectif était de frapper dans une balle pour atteindre un but. Le psychologue Howard Gardner décrit le cas d’un sujet type :

Envisageons ce qui est arrivé à une étudiante du MIT prénommée Jane, dont le cas fut étudié intensivement par DiSessa. Jane connaissait tous les formalismes enseignés dans les cours de physique de première année. Elle pouvait ressortir l’équation F = ma dans les cas appropriés, elle pouvait réciter parfaitement les lois de Newton sur le mouvement, et elle pouvait utiliser les principes de l’addition vectorielle lorsque cela lui était demandé dans des ensembles de problèmes. Mais dès qu’elle commença le jeu, elle adopta les mêmes pratiques que les élèves naïfs de primaire, partant du principe que la tortue avancerait dans la même direction que le coup. Pendant une demi-heure, elle s’est obstinée dans cette stratégie inadéquate. Ce n’est qu’une fois convaincue que cette stratégie ne marcherait pas qu’elle s’est fait l’observation décisive qu’un objet ne perdrait pas le mouvement qu’il avait avant que le coup soit donné juste parce qu’elle donnait un coup dans une certaine direction. Cette prise de conscience l’a conduite à faire une expérience dans laquelle la vélocité (ou la vitesse dans une direction particulière) de la tortue dynamique était enfin prise en compte.

Comme le soulignait l’expérimentateur:

Nous avons déjà évoqué la remarquable similarité entre l’ensemble des stratégies [de Jane] et celles adoptées par des enfants de ll ou 12 ans. Mais ce qui est tout aussi remarquable est le fait qu’elle n’ait pas, et même n’ait pu, pendant un certain temps, relier cette tâche à tous les cours de physique qu’elle avait eus. Non qu’elle fût incapable de faire les analyses apprises en classe ; son addition vectorielle était, en elle—même, parfaite. C’est plutôt que sa conception naïve de la physique et la physique apprise en classe n’étaient pas liées, et, en l’occurrence, elle avait employé sa conception naïve de la physique.

Cependant, comme l’a montré une série d’études, les erreurs de Jane sont tout à fait typiques des étudiants en physique à l’université. Lorsqu’on leur demanda ce qui arrive à une balle propulsée à travers un tube de forme courbe, les étudiants répondirent qu’elle continuerait à décrire une trajectoire courbe, comme si la balle absorbait la courbe. Lorsqu’on les interrogea sur les forces agissant sur une pièce de monnaie lancée en l’air, 90 % des étudiants ingénieurs répondirent qu’il y en avait deux : la force ascendante de la main et la force descendante de la gravité (en réalité, une fois que la pièce s’est séparée de la main, il n’y a plus que la force de la gravité). Les étudiants qui ont étudié la relativité oublient ce qu‘ils ont appris lorsqu’on les interroge sur le comportement de deux horloges situées à distance l’une de l’autre. Je pourrais continuer, mais passons à la biologie. Même les étudiants qui ont étudié la biologie pendant des années continuent de penser que les caractéristiques qu’acquiert un animal en une génération peuvent se transmettre à ses petits (comme la girafe qui étire davantage son cou pour atteindre de la nourriture plus éloignée). Ils partent du principe que tous les changements qui surviennent chez les animaux sont le fruit d’un changement dans leur environnement et ils croient que l’évolution suit une direction particulière et non qu’elle avance en trébuchant, au hasard. Ils croient que le comportement des animaux répond à une intentionnalité : que les parasites essaient de détruire leurs hôtes, que les caméléons changent volontairement de couleur pour se camoufler. Ils pensent que les plantes aspirent le sol par les racines et que leurs traits génétiques sont répartis selon des proportions précises, c’est-à-dire précisément trois pour un.

On pourrait espérer que la situation soit moins désolante en mathématiques, domaine où ce type de lieux communs est moins répandu. Mais même l’algèbre élémentaire s’avère problématique. Lorsqu’on leur demande de mettre en équation le fait qu’il y a six élèves par professeur, la plupart des étudiants à l’université écrivent : 6e = p. Mais c’est prendre les choses à l’envers. Selon cette équation, le nombre de professeurs (p) est six fois plus grand que le nombre d’élèves (e). Et ce n’est pas de la simple négligence : même lorsque les étudiants sont prévenus de ce problème, ils continuent de faire la même erreur.

Ce n’est qu’un exemple d’un problème plus vaste — les étudiants ne semblent pas vraiment savoir ce que signifient les symboles ; ils connaissent juste quelques opérations élémentaires que l’on peut effectuer avec eux. Lorsqu’on leur soumet un problème qu’ils ne sont pas sûrs de savoir résoudre, les étudiants commencent simplement à ajouter tous les nombres qu’ils voient. Quand on leur demande d’additionner deux fractions, ils additionnent simplement les nombres du dessus, puis ceux du dessous. Et leur compréhension des décimales n’est pas tellement plus brillante : ils refusent de croire que 0,6 est supérieur à 0,5999 et inférieur à 0,6000001.

Les étudiants en informatique sont victimes d’une confusion quasi inverse : ils ne semblent pas comprendre que l’ordinateur ne fait que suivre rigoureusement des règles, et s’attendent au contraire à ce qu’il comprenne ce qu’ils ont écrit, comme le ferait n’importe quel lecteur humain. Ainsi, par exemple, ils se demanderont pourquoi l’ordinateur ne met pas simplement le plus grand nombre dans la variable « max », dans la mesure où c’est manifestement ce qu’ils ont voulu faire.

Les étudiants à l’université qui ont étudié les sciences économiques semblent envisager l’économie à peu près comme le font ceux qui ne les ont pas étudiées. Les uns comme les autres affirment des choses comme: « Plus les ventes augmenteront, plus les prix baisseront, parce que l’on peut toujours conserver le même bénéfice » — affirrnation qui va totalement a l’encontre du rôle que joue le bénéfice dans la théorie économique. La plupart du temps, l’université ne semble pas réellement ébranler ce genre de raisonnement élémentaire. Une étude a montré que le point de vue qu’adoptent les étudiants pour penser les problèmes sociaux et politiques est a peu près le même avant leur entrée à l’université et à la fin de leurs etudes.

Tournons-nous vers les lettres. Une célèbre expérience menée par I. A. Richards a montré que lorsqu’on leur demande de résumer des poèmes, même les étudiants en lettres ont tendance à les comprendre complètement de travers. Non seulement ils ne saisissent pas les sous-entendus poétiques, mais ils semblent incapables de comprendre la signification littérale du texte. Comme l’écrit Richards: « Ils n’arrivent pas a en comprendre le sens, la signification évidente et apparente, en tant qu’ensemble de phrases rédigées dans un anglais intelligible et courant, et considérées hors de toute signification poétique. »

En outre, lorsqu’on leur demanda d’évaluer des poèmes ou le nom de l’auteur avait été retiré, ils donnèrent des notes basses aux poètes les plus célèbres, auxquels ils préférèrent un affreux poème jamais publié écrit par un parfait inconnu. Pourquoi ? Au lieu de chercher la signification, ils avaient simplement donné des notes élevées à des poèmes qui étaient positifs, bien rythmés, et qui utilisaient un vocabulaire empreint de sensibilité.

À chaque fois, on observe le même phénomène : les enfants sont peut-être capables de mémoriser assez de formules et de faits pour passer l’examen, mais ils n’ont littéralement aucune idée de ce dont ils parlent. Lorsqu’on leur pose une question d’une façon légèrement d1fferente ou avec une application pratique, l’apparence de comprehens1on s’effondre, tout simplement.

Les écoles font quelque chose. Nous savons tous qu’obtenir un diplôme augmente nos salaires, même s’il n’y avait pas « littéralement des milliers d’études publiées » qui venaient le confirmer (référence : http://wwwjstore.org/stable/2138394). Mais quelle est cette chose que fait l’école exactement ?

La théorie classique, bien sûr, est qu’à l’école, on apprend. On y va, on apprend des choses, ce qui nous rend plus performants dans notre travail et incite les employeurs à nous payer davantage. Mais les preuves venant étayer cette théorie s’avèrent plutôt difficiles à trouver.

L’économiste Joseph Altonji a essayé de calculer les bénéfices de l’éducation en envisageant les bénéfices de chaque cours de lycée pris à part. Il a comparé les salaires d’individus qui avaient suivi un cours avec ceux d’individus qui ne l’avaient pas suivi, puis il a essayé de calculer combien d’argent supplémentaire gagnait l’élève moyen ayant suivi ce cours. À partir de la, il a effectué la démarche inverse en essayant de déterminer combien d’argent un élève aurait perdu s’il n’avait suivi aucun cours du tout. Le résultat était saisissant : le fait de ne suivre aucun cours n’avait statistiquement aucun effet significatif sur les salaires ; en fait, cela pouvait même les augmenter !

Une étude similaire menée par différents chercheurs, avec des données différentes, et selon une méthode complètement différente, a donné plus ou moins le même résultat : les élèves qui n’avaient suivi aucun cours à l’école étaient payés en moyenne 0,12 $ de plus par heure.

Les mêmes problèmes subsistent lorsque l’on considère les résultats d’un élève dans telle ou telle matière. « La liste des chercheurs ayant échoué à établir un rapport significatif, d’un point de vue économique, entre les résultats aux tests de connaissances et les salaires est longue », fait remarquer l’économiste Andrew Weiss. La réussite aux épreuves scolaires standard de vocabulaire, de lecture, de mathématiques, etc. n’a pas d’effet sensible sur les salaires. De même que le fait d’avoir de bonnes notes ne semble pas être un indicateur de réussite sur le lieu de travail. « La plupart des élèves qui ont travaillé dur à l’école n’en retirent que peu de bénéfices, déplore l’économiste John Bishop. La réussite au lycée telle qu’elle est évaluée par les notes n’explique presque rien des réussites professionnelles […] avoir de bonnes notes n’augmente pas la probabilité de trouver un travail, ni de toucher un salaire concurrentiel une fois que l’on a été embauché. » (référence : http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/400/)

Dernier élément de preuve : le GED (diplôme d’études secondaires obtenu en candidat libre). Si l’école était simplement un lieu d’instruction, les élèves titulaires d’un GED réussiraient à peu près comme ceux qui ont suivi des études secondaires. En effet, les étudiants titulaires d’un GED sont, en moyenne, plus instruits que ceux qui possèdent un diplôme d’études secondaires — après tout, la plupart des lycéens n’ont pas besoin de passer un test de connaissances pour valider leurs années de lycée (dans de nombreux États américains, le high school diploma, équivalent de notre baccalauréat, est délivé au terme des années de lycée, sans épreuves particulières préalables). Mais toute cette instruction ne leur vaut pas grand-chose sur le marché du travail — les élèves titulaires d’un GED réussissent à peu près aussi bien que les élèves ayant abandonne le lycée.

Je ne suis pas convaincu.

D'un côté, il est clair, qu'en France, en informatique, parmi mes connaissances, les personnes qui ont suivi un cursus scolaire peu qualifié en apprentissage, lors de leur entrée dans leur première entreprise (généralement celle qui les a formées) sont largement mieux payées qu'un bac+5 fraîchement diplômé employé par la même entreprise : l'expérience est donc privilégiée à la connaissance pure.

De plus, dans les entreprises où je fus salarié, entreprises réparties en France, il y avait une diversité des diplômes, du bac au bac+5, parfois même pas en informatique et, pourtant, nous avions tous un emploi et un salaire qui dépendait uniquement de notre expérience : tout junior, peu importe son diplôme entrait dans l'entreprise avec tel salaire, point.